ダイヤモンド半導体は何がすごい?課題や将来的な実用化についても解説!

次世代の半導体として注目されている「ダイヤモンド半導体」について、知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。従来のシリコンや炭化ケイ素、窒化ガリウムを使った半導体を凌駕する性能を持つとされるダイヤモンド半導体は、宇宙空間での利用など、さまざまな分野での応用が期待されています。

しかし、その優れた特性の一方で、製造コストや技術的な課題も多く、実用化への道のりは決して平坦ではありません。

本記事では、ダイヤモンド半導体の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、実用化の見通しまで、わかりやすく解説します。

ダイヤモンド半導体とは

ダイヤモンド半導体は、人工的に作られたダイヤモンドを基材とした半導体のことです。

これまで広く使われてきたシリコン(Si)製の半導体や、次世代材料として注目されている炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)といった材料と比べ、圧倒的に優れた耐久性や省エネ性を発揮するといわれています。

実用化や量産化が進めば多岐にわたる分野で導入され、市場規模も大きく成長するポテンシャルを秘めています。

ダイヤモンド半導体のメリット

ダイヤモンド半導体は、これまでの半導体では実現できない優れた特性をいくつも備えています。

以下で主なメリットについて解説します。

絶縁破壊電界強度が極めて高い

絶縁破壊電界強度とは、材料が絶縁体としてどれだけの高電圧に耐えられるかを示す指標です。この数値が高いほど、より高い電圧での動作が可能となり、高出力な半導体デバイスの実現に近づきます。

ダイヤモンド半導体は物質の中で最も硬い部類に入るため、その絶縁破壊電界強度はシリコンの33倍あるといわれています。

通常の半導体では実現が難しかった高電圧での安定動作ができるようになり、電力変換効率の向上や装置の小型化に貢献するでしょう。

熱伝導率に優れている

ダイヤモンドは、その硬さと密度ゆえに高い熱伝導率を誇ります。

他の半導体が第3周期以上の原子を含むのに対し、ダイヤモンドを構成する炭素原子は第2周期のみで完結します。そのため、原子の大きさが小さく結合長も短くなります。単位体積あたりの原子数密度も高く、熱伝導率に優れた物質となっているのです。

この優れた熱伝導性により、半導体デバイス動作時に発生する熱をすぐさま外部に放出でき、冷却装置の小型化、場合によっては冷却装置の不要化も実現できます。

バンドギャップが大きい

バンドギャップとは、電子が電気を運ぶために必要なエネルギーの大きさのことです。「eV(電子ボルト)」という単位で示されます。

この数値が小さいと電気が流れやすく、大きいと電気が流れにくく(絶縁体に近く)なります。シリコンが約1.1eV、炭化ケイ素や窒化ガリウムが約3.3eVであるのに対し、ダイヤモンドは約5.5eVと大きな値を持ちます。

バンドギャップが大きいということは、より高い電圧をかけても壊れにくく、絶縁破壊に強いことを意味します。より大きな電力を制御できる優秀なパワー半導体として活用できます。

キャリア移動度が高い

キャリア移動度とは、半導体内で電気を運ぶ粒子(電子やホール)の移動しやすさを表す指標です。この数値が高いほど、電気信号の切り替えをナノ秒単位で行うことができ、高周波動作に適した半導体となります。

ダイヤモンドはキャリア移動度が高く、佐賀大学の研究では世界最高となる出力電力875MW/cm2を達成し、理論上、シリコンに比べて約1,200倍の高速特性が期待されています。

実際に10ナノ秒を切る超高速スイッチング動作も実現しており、人工衛星の真空管など、高周波・高出力が求められる用途で役立つと考えられます。

耐放射線性が高い

ダイヤモンドは放射線にも強いため、宇宙空間や放射線環境下での使用(人工衛星の通信デバイスなど)にも適しています。宇宙環境では地上の100倍を超える放射線が存在し、通常の半導体では劣化や誤動作が頻発します。

ダイヤモンド半導体はこうした極限の環境下でも正常に機能するため、人工衛星や宇宙探査機での活用が期待されているのです。

また、原子力発電所の廃炉作業など、地上の高放射線環境での応用も検討されており、これまで不可能だった用途で利用されるかもしれません。

ダイヤモンド半導体にデメリットや課題はある?

ダイヤモンド半導体は優れた特性を持つ一方で、実用化に関してはさまざまな課題を抱えています。

以下で主な課題について解説します。

製造コストが高い

半導体として使用できる品質の人工ダイヤモンド基板の製造には、多額の費用がかかります。ダイヤモンドの硬度が高く、加工や研磨に特別な技術や設備が必要となるためです。

大面積の基板を安定した品質で大量生産する技術についても、まだ完全に確立されていません。

一方で、ダイヤモンド基板の価格を抑えるアプローチも進められています。また、人工ダイヤモンドの原料はメタンなどの炭素を含むガスと水素で、レアメタルのように枯渇して値上がりする心配がない点もコストダウンに寄与すると考えられます。

高品質・大口径ウエハの製造が難しい

ダイヤモンドの結晶成長制御は技術的に難しく、特に大きなサイズで欠陥の少ない基板を作ることは極めて難しい課題とされています。

これまでの製造手法では小さなサイズしか作れず、超高純度のダイヤモンド結晶も4ミリ角ほどに限られていました。しかし、実用化には直径4インチ(101.6ミリ)以上が必要とされています。

2022年には、日本の精密機器メーカーが直径2インチのダイヤモンドウエハの量産技術開発に成功しました。4インチという実用レベルにはまだ達していませんが、さらなる大口径化への取り組みが続いています。

ドーピング技術に課題がある

半導体として機能させるには、電気の流れ方を制御するため、不純物を混ぜる「ドーピング」という技術が必要です。

通常の半導体では大量の不純物を入れると結晶が壊れてしまいますが、ダイヤモンドは炭素原子同士の結合が強いため、不純物を含んでも結晶構造を保てるという特性があります。

ただし、ダイヤモンドの場合、プラス電気を流すp型半導体(ボロンのドーピングなど)は比較的作りやすいものの、マイナス電気を流すn型半導体(リンなどのドーピング)を安定して作ることが困難とされています。

近年、日本の研究機関でn型ダイヤモンドの製造技術に関する進展が報告されていますが、工業レベルでの安定生産にはまだ課題が残っています。

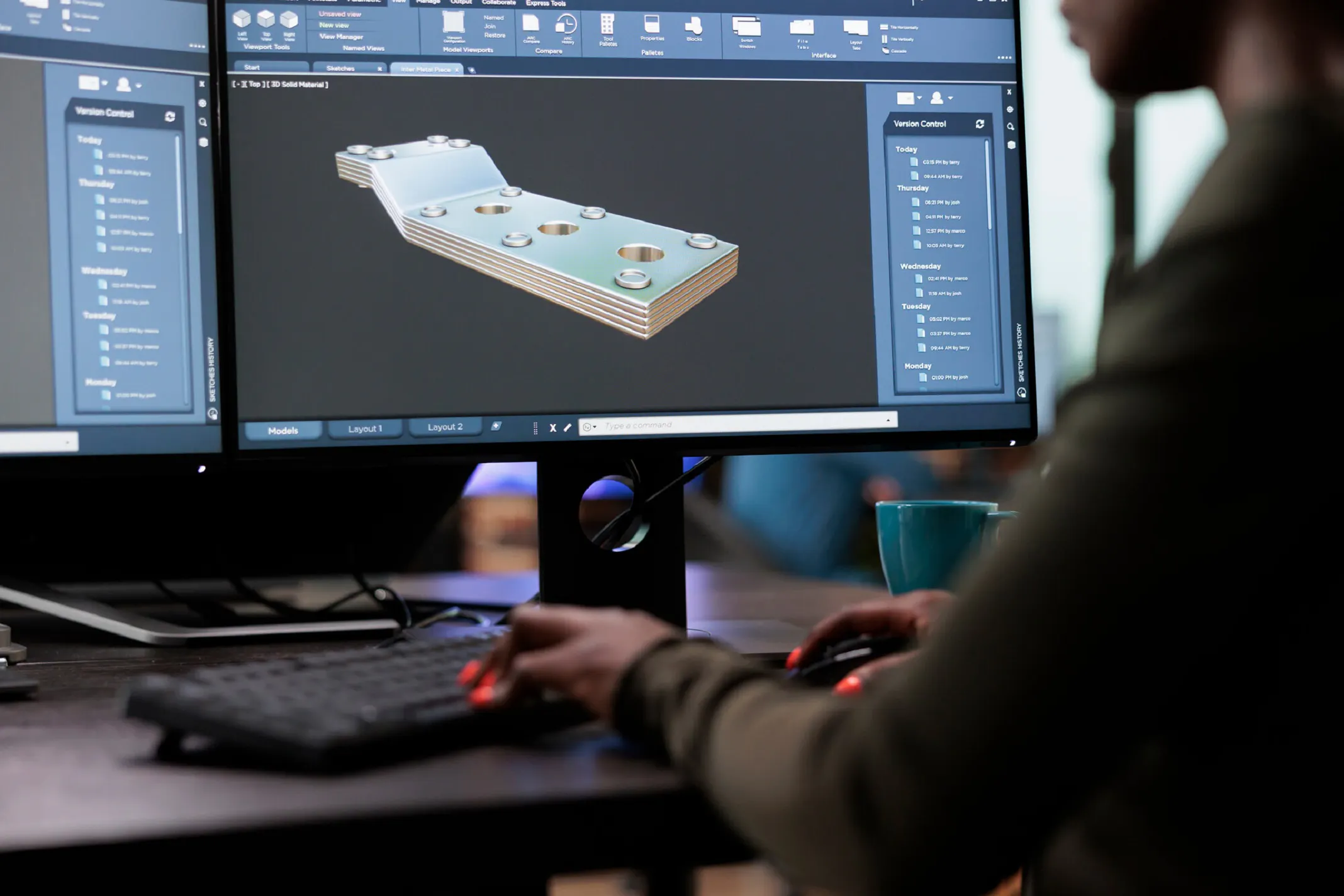

デバイス構造・プロセス技術が確立していない

ダイヤモンドの優れた特性を最大限に活用するためのデバイス構造(FET、ダイオードなど)や製造プロセスの技術がまだ確立されていません。

現在利用できる基板サイズが限られているため、既存の半導体製造設備をそのまま使用することができず、専用の生産ラインの構築が必要なためです。

また、ダイヤモンドに対応した新しい製造プロセスの開発も求められており、このような複合的な課題が量産化のハードルを上げています。

ダイヤモンド半導体はいつ実用化される?

ダイヤモンド半導体の実用化時期については、現在さまざまな企業や研究機関で開発が進められており、段階的な市場投入が予想されています。

早ければ2030年に実用化するとの見立てもあります。これまで市場シェアのほとんどをシリコンが占めていた半導体市場を、炭化ケイ素などの新素材が先に切り開いた功績により、社会実装が早まるかもしれません。

とはいえ、基本技術が固まった炭化ケイ素や窒化ガリウムでも、2000年代初めから中盤にかけて技術を確立したものの、実際に市場で製品として販売されるまでに約15年を要しました。

ダイヤモンド半導体についても市場で目にするようになるのは早くても2030年代になると予想されます。

参考:基盤整備センター|参考資料2 技術分野別の技術動向

まとめ

本記事では、次世代半導体として期待されるダイヤモンド半導体について解説しました。

シリコンの33倍の絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導率など圧倒的な特性を持つ一方、製造コストや大口径ウエハ技術、ドーピング技術など実用化への課題も残されています。

こうした最先端の半導体技術開発に携わりたい方には、ワールドインテックのテクノ事業がおすすめです。

230社以上の大手メーカーとの取引により、ダイヤモンド半導体をはじめとする次世代半導体の研究開発現場で経験を積むことができます。

プロセスエンジニアや電気電子系エンジニアとして、充実した研修制度と全方位サポート体制のもと、半導体業界の技術革新を支える人材として成長できる環境が整っています。